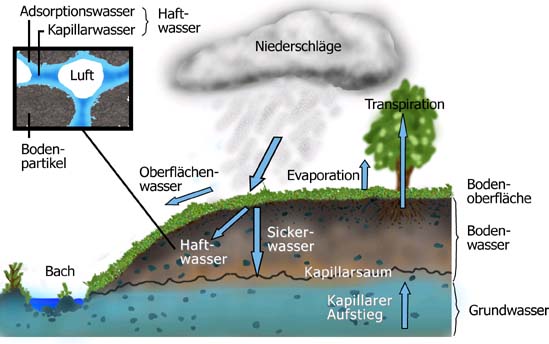

Bodenwasser ist die flüssige Komponente

der Bodenbestandteile. Es handelt sich dabei in der Regel immer

um eine wässrige Lösung oder Suspension, in der Bestandteile

aus der Atmosphäre, die durch Niederschläge eingetragen

werden, und Bestandteile aus der Bodenmatrix enthalten sind.

Dieses sogenannte Bodenwasser entstammt direkt

oder indirekt den atmosphärischen Niederschlägen. Das

in den Boden eindringende Niederschlags- und/oder Kondensationswasser

verbleibt, je nach Bodenart und Porung, entweder als Haftwasser

im Boden oder durchfließt ihn als Sickerwasser

und bildet das Grund- oder Stauwasser.

Das Haftwasser setzt sich zusammen aus dem Adsorptionswasser,

das gegen die Schwerkraft an den Oberflächen fester Bodenpartikel

festgehalten wird, und aus dem Kapillarwasser,

das in Kapillaren und Poren gebunden wird. Verluste des Haftwassers

durch Transpiration der Pflanzen und Evaporation (Verdunstung) von

Bodenoberflächen können durch kapillaren Aufstieg von

Grund- und Stauwasser wieder ergänzt werden.

|

| Verteilung von Niederschlägen

und Bodenwasser |

Bodenwasser spielt nicht nur als Lieferant für

Wasser und darin gelösten Nährsalzen für die im Boden

wurzelnden Pflanzen eine lebenswichtige Rolle, sondern auch als

Lebensraum für Mikroorganismen (z.B. Einzeller). Darüber

hinaus ist das Bodenwasser wesentlich an Bodenentwicklungsprozessen

wie Verwitterung, Verlagerung und Humusanreicherung beteiligt.

| Literatur: |

| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.

Stuttgart; New York: Thieme. |

| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH, W. (1997):

Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart: Enke. |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde in

Stichworten. 2. Auflage. Berlin; Stuttgart: Borntraeger. |

Wasserbindung

und Wasserkapazität

Das im Boden befindliche Wasser steht unter dem

Einfluss bestimmter Bindungskräfte mit entsprechender Wasserspannung;

hieraus resultiert die Wasserkapazität des Bodens. Wasserbindung

im Boden wird hervorgerufen durch elektrostatische Anziehungskräfte

zwischen Grenzflächen von Festkörpern, Ionen und Wasser-Dipolen.

Die Wasserkapazität

bezeichnet die maximale Haftwassermenge, gemessen an einem natürlich

gelagerten Boden mit freiem Wasserabzug in ml H2O pro

100 ml Boden, konventionell auch Feldkapazität

(FK) genannt. Die Höhe der Feldkapazität ist von verschiedenen

Faktoren abhängig:

| - |

Bodenart/-körnung/-textur, |

| - |

Bodengefüge, |

| - |

Gehalt an anorganischer Substanz, |

| - |

Art der Bodenkolloide

und |

| - |

Art der adsorbierten Kationen. |

| Literatur: |

| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.

Stuttgart; New York:Thieme |

| HINTERMAIER-ERHARD,

G./ZECH, W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:

Enke |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde in

Stichworten. Berlin; Stuttgart: Borntraeger |

Wasserspannung

und Bodenfeuchtegrad

Der Boden übt aufgrund der Adsorptions-

und Kapillarkräfte eine Saugspannung

auf das Bodenwasser aus, das unter entsprechender Wasserspannung

steht. Die Wasserspannung wird gemessen in cm Wassersäule

(WS) oder in bar. Sie ist am höchsten bei niedrigen Wassergehalten

und nimmt mit zunehmendem Wassergehalt ab.

Vollkommen trockener Boden saugt Wasser (und

Wasserdampf) mit einer Saugspannung von ungefähr 10 000 bar

an. Um dieses Wasser bzw. diesen Wasserdampf wieder völlig

aus dem Boden zu entfernen, wäre eine Erhitzung auf ca. 250

bis 300 °C notwendig. Lufttrockener Boden hält Wasser mit

ca. 220 bar fest. Wegen des enormen Spannungsbereiches wird die

Wasserspannung durch den logarithmischen Wert pF gekennzeichnet:

pF = log cm WS

(Beispiel: Eine Wasserspannung von 1 bar = 103 cm WS

= pf 3).

|

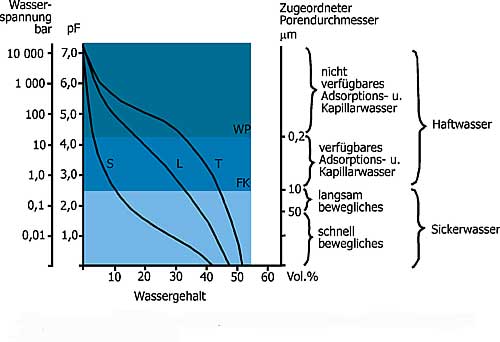

Wasserspannungskurven eines Sandbodens (S),

eines Lehmbodens (L) und eines Tonbodens (T)

verändert

nach: SCHROEDER, D. (1992),, S. 52 |

Die obige Abbildung macht deutlich, dass gleiche Wassergehalte bei

unterschiedlichen Bodenarten unter verschiedenen Spannungen stehen,

d.h. gleichen pF-Werten unterschiedliche Wassergehalte zuzuordnen

sind.

Außer der Feldkapazität

ist der eingezeichnete Welkepunkt

(WP) eine ökologisch bedeutsame Kenngröße. Hierunter

versteht man den Wassergehalt des Bodens, bei dem die meisten Pflanzen

permanent welken, d.h. auch in wasserdampfgesättigter Luft

ihre Turgeszens nicht wiedererlangen. Dies tritt ein, wenn Bodenwasser

unter einer Wasserspannung von ca. 15 bar (pF 4,2) steht.

Welkepunkt und Feldkapazität limitieren das für die Pflanzen

verfügbare Wasser. Oberhalb des WP (pF > 4,2 bzw. >15

bar) ist das Wasser zu fest gebunden, unterhalb der FK (< 2,5

bzw. < 0,3 bar) so locker, dass das Wasser versickert. Bei pF

0 sind alle Hohlräume im Boden mit Wasser gefüllt.

Der Bodenfeuchtegrad

kennzeichnet den jeweiligen Wasserzustand des Bodens. Auf Grund

der Tatsache, dass gleiche Wassergehalte bei verschiedenen Bodenarten

unter unterschiedlichen Spannungen stehen, ist nicht der absolute

Wassergehalt, sondern der jeweilige pF-Wert für die Pflanzenverfügbarkeit

des Wassers entscheidend.

|

Bodenfeuchtegrade

verändert

nach: SCHROEDER, D. (1992), S. 53 |

| Literatur: |

| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.

Stuttgart - New York: Thieme. |

| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH, W. (1997):

Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart: Enke. |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde in

Stichworten. Berlin; Stuttgart: Borntraeger |

|