Als Bodengefüge

oder Bodenstruktur wird

die räumliche Anordnung der unregelmäßig geformten

festen mineralischen und organischen Bodenbestandteile bezeichnet,

durch die das ganze Bodenvolumen in das Volumen der festen

Bodensubstanz, das sogenannte Substanzvolumen

und in das Porenvolumen

differenziert wird.

|

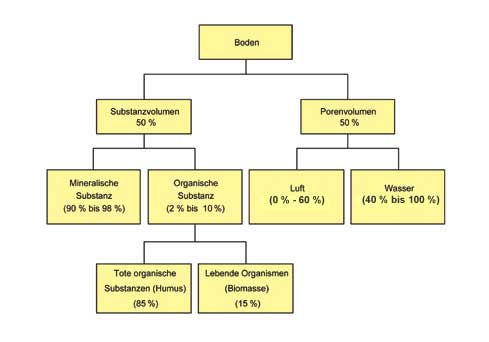

| Substanzvolumen und Porenvolumen des

Bodens |

Abhängig von der Bodenart, dem Gehalt

an organischer Substanz, der Tätigkeit der Bodenorganismen

(z.B. Bioturbation) sowie von Art und Grad der Zusammenlagerung

von mineralischen und organischen Boden-komponenten (s. Gefüge-Formen

und ihre Entstehung) zeigen die verschiedenen Böden sehr

unterschiedliche Aufteilungen des Bodenvolumens.

Von dieser Aufteilung des Bodenvolumens

sind der Wasser-, Luft-, Wärme- und Nährstoffhaushalt,

die Durchwurzelbarkeit und die Bearbeitbarkeit sowie die Verlagerungsprozesse

bei der Bodengenese abhängig (s. Bodenentwicklung

und Bodeneigenschaften).

Weitere Informationen:

| Literatur: |

| AG

BODEN (1994): Bodenkundliche Kartieranleitung. Hannover |

| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,

K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.

Berlin:Volk und Wissen |

| ENSSLIN, W./ KRAHN, R./ SKUPIN,

S. (2000): Böden untersuchen. Wiebelsheim: Quelle

& Mayer |

| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.

Stuttgart - New York: Thieme |

| HINTERMAIER-ERHARD, G./ ZECH,

W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:

Enke. |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde

in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |

Substanzvolumen

Als Substanzvolumen

des Bodens (SV) wird das Volumen aller festen Bodenbestandteile

(= Bodenmatrix) bezeichnet. Es ergibt sich aus der Differenz

zwischen Bodenvolumen (BV) und Porenvolumen (PV): SV = BV

- PV.

Je nach Qualität der Festsubstanz

des Bodenkörpers unterscheidet man zwischen mineralischer

und organischer Bodensubstanz, die aber in der Regel in der

Bodenmatrix in gemischter Form vorliegt.

Porenvolumen

Als Porenvolumen

(PV) wird der Anteil der mit Luft bzw. Gas und/ oder Wasser

bzw. Bodenlösung gefüllten Poren (= Bodenhohlräume)

am Bodenkörper bezeichnet. Es ergibt sich aus der Differenz

zwischen Bodenvolumen (BV) und Substanzvolumen (SV): PV =

BV - SV.

Das Porenvolumen wird durch Poren unterschiedlicher

Größe und Gestalt differenziert:

| • |

Grobporen: mittlerer Durchmesser

> 10 µm, Sickerwasser führend, nach Abzug

des Sickerwassers mit Luft gefüllt; |

| • |

Mittelporen: Ø

10 - 0,2 µm, verfügbares Haltwasser haltend,

bei Austrocknung mit Luft gefüllt; |

| • |

Feinporen: Ø <

0,2 µm, nicht verfügbares Haftwasser haltend,

nur bei starker Austrocknung mit Luft gefüllt. |

Abhängig von der Größe

der Poren enthält das Porenvolumen unterschiedliche Anteile

an gasförmigen Bestandteilen (Bodenluft) und flüssigen

Bestandteilen (Bodenwasser bzw. wässrige Bodenlösung).

Allgemein nehmen das Porenvolumen und der Anteil der wasserführenden

Feinporen mit abnehmender Korngröße der festen

Bodensubstanz zu.

| Literatur: |

| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,

K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.

Berlin:Volk und Wissen |

| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH,

W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:

Enke. |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde

in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |

Gefüge-Formen

und ihre Entstehung

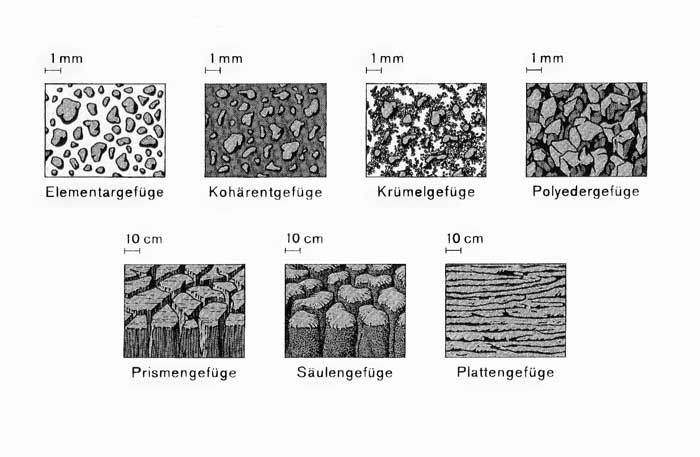

Nach der räumlichen Anordnung und

Dichte der Teilchen werden grundsätzlich 4 Gefüge-Formen

unterschieden:

| 1. |

Elementar-

oder Einzelkorngefüge: die festen Mineral-

und Humuspartikel liegen isoliert nebeneinander, z.B.

loser Sand; |

| 2. |

Kohärent-

oder Hüllengefüge: die Bodenteilchen

bilden ein dicht zusammenhängendes (kohärentes)

Gefüge dichtester Packung, z.B. größere

Mineralkörner mit dichten Umhüllungen etwa von

Calciumcarbonat (CaCO3), kolloider

Kieselsäure, Huminstoffe, Tonsubstanzen oder andere

Materialien; |

| 3. |

Aggregat-

oder Aufbaugefüge: die mineralischen und organischen

Bodenteilchen bilden durch lockere Aneinanderlagerung

und Kopplung Aggregate unterschiedlicher Größe

und Form, z.B. Krümel (Ø 1-10 mm) oder Bröckel

(Ø > 10 mm); |

| 4. |

Segregat-

oder Absonderungsgefüge: die überwiegend

feinkörnigen mineralischen Bodenpartikel bilden kleinere

oder größere Absonderungsformen (Segregate),

vor allem infolge von Austrocknungs- und Schrumpfungsprozessen,

in Form von Polyedern, Prismen, Säulen oder Platten. |

|

Schema der wichtigsten Gefüge-Formen

verändert nach: SCHROEDER, D. (1992), S. 59 |

Während die Gefüge-Formen des

Makrogefüges mit den bloßen Augen zu erkennen sind,

lassen sich Mikrogefüge-Strukturen nur mit Hilfe von

Bodendünnschliffen unter dem Mikroskop analysieren.

Ein optimales Verhältnis

von Substanzvolumen und Porenvolumen mit entsprechend optimaler

Porenverteilung ist lediglich beim Aggregatgefüge und

hier insbesondere beim Krümelgefüge gegeben.

An der Entstehung der Gefüge-Formen

sind unterschiedliche Substanzen beteiligt:

| • |

Mineralische und organische Bodenkolloide, |

| • |

Organismen des Edaphons, |

| • |

Wurzeln der höheren Pflanzen

und |

| • |

Calciumcarbonat (CaCO3). |

Zusätzlich müssen aggregierende

(zusammenlagernde) und segregierende (zerteilende) Kräfte

wirksam werden. Aggregierende Kräfte sind etwa Kohäsions-

und Adhäsionskräfte; segregierende Kräfte sind

insbesondere Dehydratationskräfte (bei Schrumpfung von

gequollenen Kolloiden bei Wasserverlust) und Druckkräfte

beim Gefrieren von Wasser.

| Literatur: |

| AG BODEN (1994): Bodenkundliche

Kartieranleitung. Hannover |

| BERGSTEDT, C./ DIETRICH, V./LIEBERS,

K.(Hg.). (1998): Boden. Naturwissenschaften Biologie-Chemie-Physik.

Berlin:Volk und Wissen |

| ENSSLIN, W./KRAHN, R./SKUPIN,

S. (2000): Böden untersuchen. Wiebelsheim: Quelle

& Mayer |

| GISI, U. et al. (1997): Bodenökologie.

Stuttgart - New York: Thieme |

| HINTERMAIER-ERHARD, G./ZECH,

W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:

Enke. |

| SCHROEDER, D. (1992): Bodenkunde

in Stichworten.Berlin; Stuttgart: Borntraeger |

|